O historiador fora da universidade

No dia 16 de novembro de 2020 eu tive a oportunidade de falar sobre a atuação profissional do historiador fora da universidade para os estudantes de graduação do Departamento de História da PUC-Rio. Na palestra “O historiador fora da universidade: um percurso como consultor especialista” eu compartilhei um pouco da minha experiência de mais de 10 anos como consultor na área de patrimônio e responsabilidade sociais para instituições públicas e privadas.

Ação educativa como gesto de aproximação

Em Janeiro de 2020 eu fui convidado pelo BDMG Cultural e Coletivo Micrópolis a produzir um texto crítico sobre o primeiro ciclo de atividades do educativo do BDMG. A pergunta que orientou o ciclo foi “Como as imagens podem contribuir para produzir vizinhanças“. Minha estratégia foi compartilhar algumas inquietações que pudessem contribuir para pensarmos todas as distâncias que constituem o que estamos vivendo agora em termos de vida na cidade e pandemia. O BDMG optou por não publicar o texto encomendado, e eu tomo a liberdade de compartilhar a reflexão aqui no meu site.

Ação educativa como gesto de aproximação

Em proposta apresentada ao BDMG Cultural pelo Coletivo Micrópolis, surge a iniciativa de um encontro à ideia de vizinhança, em que o gesto educativo aparece como movimento de aproximação e escuta, pesquisa e produção, colocada em prática em um ciclo de ações diversificadas. Fui convidado a acompanhar todo esse processo, desde a sua concepção até a execução, e apresentar, ao final, uma reflexão crítica sobre a ideia de vizinhança e a construção de imagens a partir dela. No meio disso tudo, eu e muitos de nós entramos em quarentena em função da pandemia de Covid-19. A quarentena, que equivocadamente tem sido tratada como isolamento ou distanciamento “social”, traz outras camadas para esta reflexão e para a ideia do que chamamos e/ou conhecemos como vizinhança.

Nosso isolamento não é social, cabe aqui repetir. É físico, de contato. Nele, não vivenciamos restrições de comunicação, mas seguimos hiperconectados, trocando mensagens com imagens e textos. Vejo dados apontando um aumento de quase 50% no acesso a sites de notícias no mundo todo. Além disso, incluímos em nossa rotina o uso frequente de ferramentas de videoconferência. A vida nas redes sociais, que já era extremamente dependente de imagens, aumentou e ganhou mais complexidade. Fora das telas, a vida urbana também sofre uma transformação radical: para uma parte da população permanecer em casa, saindo somente para acessar serviços essenciais, outra se mantém trabalhando e em constante exposição ao risco de contaminação.

As distâncias tradicionais, medidas por metros e quilômetros, estão ainda mais diluídas. Ideias como a de localização, acesso, endereço, território e cidade já vinham passando por um momento de ressignificação. Os marcos anteriores, como o surgimento das ferrovias, dos automóveis e da malha rodoviária, mais recentemente com a internet, têm agora, um novo e importante balizador: a pandemia. Uma questão de saúde global, que nos obriga a repensar o sentido da vizinhança a partir do distanciamento.

A partir da vizinhança enquanto conceito – e seu significado na dimensão da cidade –, eu gostaria de compartilhar algumas inquietações, que talvez sirvam de contribuição para pensarmos todas as distâncias que constituem o que estamos vivendo agora. Enquanto o programa educativo do BDMG Cultural nos coloca a questão “Como as imagens podem contribuir para produzir vizinhanças?”, a proximidade entre as pessoas que, em tempos de pandemia, nunca esteve tão ameaçada e valorizada, traz uma nova pergunta:

Como as vizinhanças produzem imagens?

Para pensarmos mais profundamente sobre vizinhança, em relação com as imagens, talvez seja importante voltar um pouco na história da nossa cidade. A mudança da capital mineira para Belo Horizonte, no final do século XIX, não promoveu apenas uma nova relação de proximidade entre as pessoas, mas impôs um novo conjunto de imagens e significados, atrelados às expectativas de que, a partir de uma nova condição urbana de vida, um novo cidadão, moderno e cosmopolita, se constituiria.

Naquele momento, emergiram críticas ao excesso de exposição que o traçado da cidade proporcionava aos habitantes. As pessoas chegavam a se incomodar por serem vistas de esquina a esquina nas ruas e avenidas extremamente retas e largas (fig. 1). Essa condição nova e perturbadora indicava que a proximidade entre as coisas e as pessoas estava por se reinventar, o que me lembra Carlos Drummond de Andrade, em 1968, quando criou com sua poesia uma imagem do que seria essa relação entre sujeitos e espaço urbano:

Por que ruas tão largas?

Por que ruas tão retas?

Meu passo torto

foi regulado pelos becos tortos

de onde venho.

Não sei andar na vastidão simétrica

implacável.

Cidade grande é isso?

Cidades são passagens sinuosas

de esconde- esconde

em que as casas aparecem-desaparecem

quando bem entendem

e todo mundo acha normal.

Aqui tudo é exposto

evidente

cintilante. Aqui

obrigam-me a nascer de novo, desarmado.Carlos Drummond de Andrade, “Boitempo”, 1968.

O escritor Daniel Carvalho chamou Belo Horizonte de “capital dos burocratas descontentes”, em 1905. Ele acompanhava uma transformação comum a outras cidades brasileiras, que viviam um conflito entre sua vocação “careta”, e a experimentação, criação e conflitos que consolidavam a riqueza da vida urbana. No caso de Belo Horizonte, a cidade da “vastidão simétrica implacável”, como Drummond definiu em sua poesia, também permitiu que houvesse vida nos espaços públicos. Mesmo com o planejamento rigoroso do espaço e da vida em sociedade, as distâncias entre as coisas e as pessoas continuaram sendo constantemente ressiginificadas. As imagens de proximidade e intimidade que nos tocam, têm sido construídas pelas artes, pela fotografia, literatura, pintura, música ou teatro. A nova cidade, com oferta de cinemas e jardins, para os cronistas, era a mesma cidade fria e sem identidade para os que ficaram em Ouro Preto e se opuseram à mudança. A capital Mineira permaneceria, por muito tempo, como o anúncio do novo, mas também da persistência do estranhamento.

As vivências na nova capital, ao longo das décadas, também permitiram a criação de afetos e de novas relações a partir da experiência do trânsito por essas ruas largas. E é exatamente a partir da coleta de fragmentos dessa cidade, que o fotógrafo Felipe Chimicatti constrói o seu trabalho. Trabalho esse que norteou parte das atividades do primeiro ciclo, realizado entre fevereiro e abril de 2020.

A partir das reflexões e conexões criadas com as imagens da exposição “Avenida Amazonas”, o ciclo teve sequência com a realização de uma oficina baseada no trabalho do artista. Também foram gravados podcasts com outros três artistas e produtores locais, que trouxeram uma nova perspectiva, a partir de seus trabalhos, para uma reflexão sobre a contribuição das imagens na produção de vizinhanças.

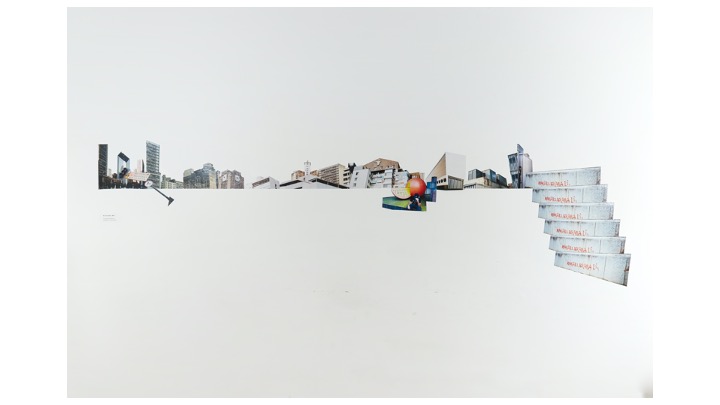

Na exposição de Felipe Chimicatti, o gesto inicial foi a partilha da arqueologia em uma das avenidas mais importantes da cidade, o que nos permitiu pensar no caminhar e no campo de visão de um caminhante anônimo.São registros fotográficos de um percurso comum, ordenados dentro de um lugar de percepção da complexidade do mundo, que são as galerias de arte e espaços culturais. A exposição é um gesto de aproximação, que nos permite estabelecer uma relação com o que é semelhante, a partir das nossas próprias memórias, organizadas por relações afetivas. Uma vizinhança formada por imagens.

Essa arqueologia da Avenida Amazonas, que inspirou a oficina realizada pelo Coletivo Mofo, nos permitiu coletar e reordenar as imagens que nos cercam, recombinando-as em narrativas. Quem vive a experiência do centro sabe que, às vezes, o que vemos é tão duro e concreto que parece que o espaço permite esse tipo de abstração. Nesse caso, a proposta do coletivo foi fazer um percurso relacionado com a percepção do espaço e as relações subjetivas nele constituídas.

O que você vê quando passa pelos mesmos lugares? Quais memórias você recupera a partir da experiência cotidiana? A sugestão do coletivo Mofo foi que cada participante reordenasse o espaço como um construtor, redesenhando a cidade como um arquiteto, refazendo as distâncias entre o que é visto e o que é apreendido. O exercício de escavar imagens da rua Aarão Reis, coletá-las e organizar em uma publicação repetiu um pouco de tudo que já fazemos no dia a dia da relação com a cidade. Fotografias de celular, percursos, pausas, observação. A elaboração de fanzines foi, sem dúvidas, a materialização disso tudo.

Essa reflexão me transporta para o trabalho do geógrafo humanista Yi-Fu Tuan, que em 1974 publicou o livro “Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente”, enquanto o mundo se atentava para as possibilidades do entendimento da organização da vida nos espaços. Topofilia, que remete aos sentimentos de apego das pessoas ao ambiente natural ou construído, é fundamental no processo de entendimento das distâncias onde vivemos, entre nós e os outros.

Entre anos 1980 e 1990, a globalização exercia uma pressão grande na maneira como as sociedades se organizavam. Dos artistas, exigia-se um entendimento mais apurado de identidade e nacionalidade e, consequentemente, do espaço e/ou vizinhança. A partir dos anos 2000, a cultura do consumo e da desvalorização das relações parecia a única aceita pelas instituições tradicionais. Terras, fronteiras, migração, deslocamento e pertencimento, tornaram-se temas recorrentes em trabalhos artísticos, tensionando a naturalização da imagem do sujeito do século XX como o indivíduo globalizado.

As relações de família, as práticas sociais, as memórias associadas a territórios periféricos, reforçam que a escala da vizinhança também pode ser compreendida como uma estratégia de resistência cultural no século XXI. Em meio a consolidação dos espaços virtuais que reconfiguram as imagens de vizinhança, a arte nos permite recuperar uma potência crítica que possibilita ao sujeito globalizado reencontrar sua própria identidade a partir da aproximação, do reconhecimento, da memória. Permite também enfrentar os desafios do viver junto, de permitir olhar para territórios e formas de vida em comunidades dadas como inexistentes ou deliberadamente ignoradas.

A série de entrevistas que acompanha o ciclo de atividades nos dá melhores respostas ao desafio contemporâneo de lidar com as crises que o capitalismo nos reserva, retomando elementos de identidades e narrativas que resistem ao tempo, no espaço. A conversa com a artista Aline Motta sobre sua pesquisa revela como nossas histórias são fundamentais para pensar criticamente a organização das imagens que herdamos, e qual seria a reordenação possível.

A busca pela história de sua avó e o encontro com a líder comunitária Cláudia Mamede provam que não há distâncias intransponíveis entre nossa memória e nossa história. Da mesma maneira, o projeto Retratistas do Morro e a produtora Filmes de Plástico evidenciam que as relações de identidade podem ser traduzidas em imagens, e que imagens e memória também constituem vizinhança. A cena inicial de “No Coração do mundo”, gravado no bairro Jardim Laguna, na periferia de Contagem, traz uma imagem que pouco faz sentido sem a ideia de vizinhança, sem a possibilidade de imaginar sua dimensão comunitária. A Pracinha do Laguna não é só uma paisagem estática da cidade, é um elemento que aparece diferente a cada experiência recuperada.

Nesse processo de apreensão e reordenação do espaço, o gesto educativo baseado na liberdade e no fazer junto promove novas possibilidades de aproximação entre projetos e espaços culturais, indivíduos e comunidades. As imagens constituem as experiências na cidade que nos aproximam, mesmo em tempo de pandemia. As imagens nos conectam com nossas memórias e nos transportam para temporalidades diferentes. Quando criadas fora dos circuitos elitizados, recuperam o sentido da existência de muitos de nós. Entendo que as imagens criam, sim, vizinhanças. E a ação educativa como gesto de aproximação também permite que as vizinhanças criem imagens, representem a própria noção de comunidade baseada no pertencimento, na identidade, no bem comum.

ClebCast #14

Fui entrevistado pelo artista visual e professor Binho Barreto no podcast ClebCast. Conversamos sobre minha trajetória como pesquisador, falamos sobre história da cidade, política, urbanismo e cultura urbana, passando pela importância dos coletivos na cidade.

A entrevista completa está no Spotify, iTunes, Youtube e Soundcloud. Confiram!

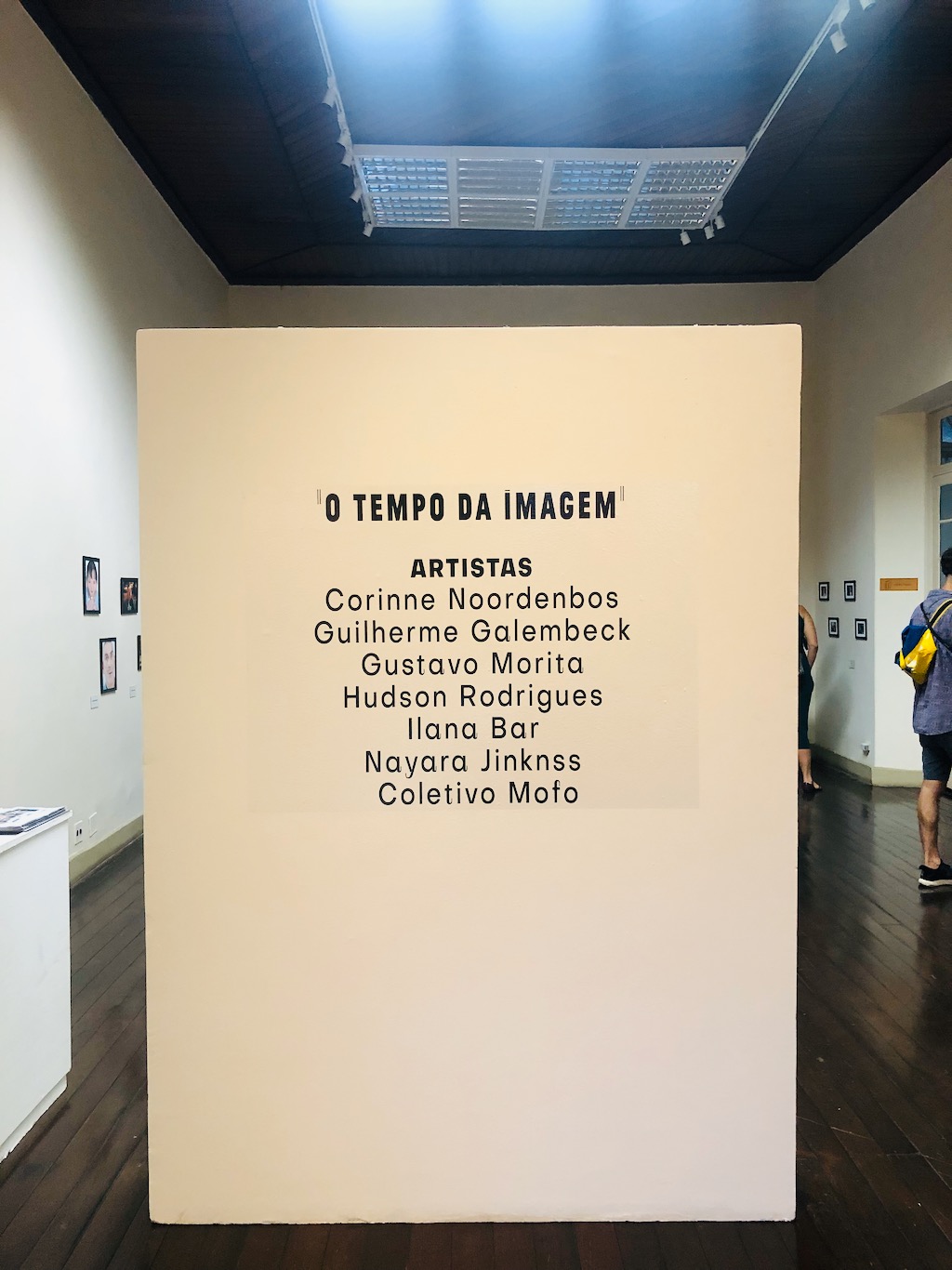

Co-fluir – o tempo da imagem

Entre os dias 14 e 18 de novembro de 2018 eu representei o Coletivo Mofo no evento anual do Co-fluir, outro coletivo de de fotografia de Belo Horizonte. A segunda edição do evento conseguiu reunir fotógrafos e pesquisadores do Brasil inteiro, rendendo bons debates. Na ocasião, fui convidado para expor um trabalho no Centro Cultural da UFMG e conduzir uma conversa sobre memória e fotografia analógica no espaço cultural 104.

Coreografia. perturbação: êxtase

Eu acompanhei de perto a banda Estática entre 2017 e 2019. Sempre fui interessado em documentar processos artísticos, e eu já vinha exercitando isso durante a residência do Coletivo Mofo no Edifício Almeida Centro de Inspiração.

Ao longo dos últimos anos eu entendi que esse processo de acompanhar e documentar artistas teria como primeira etapa a escuta, a observação e a convivência. O momento decisivo para o registro fotográfico desses processos não está na imagem, não é um clique, é a experiência de quem tem que perceber com muita atenção a rotina do artista, muitas vezes considerando a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, e que nem sempre o artista produz arte o tempo todo.

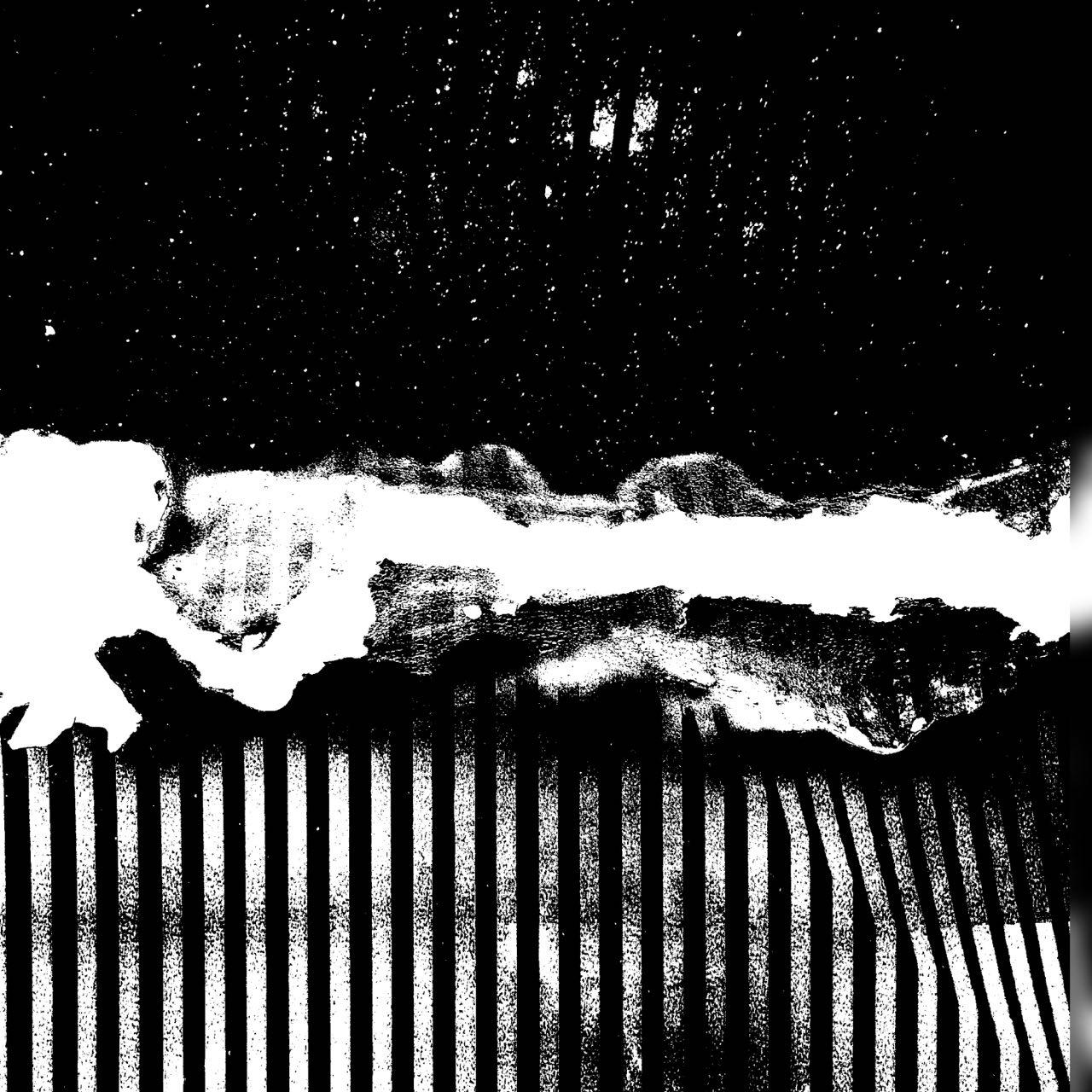

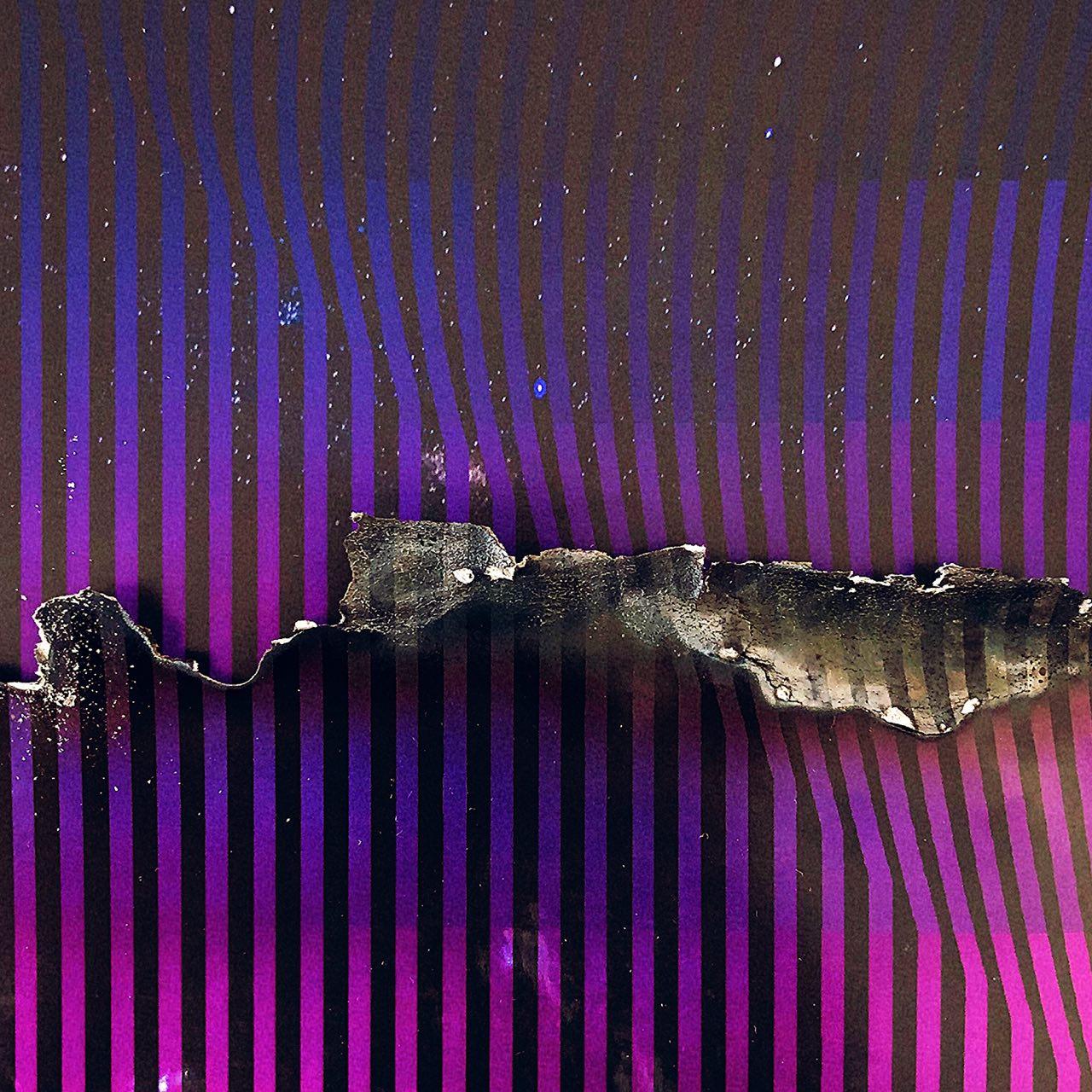

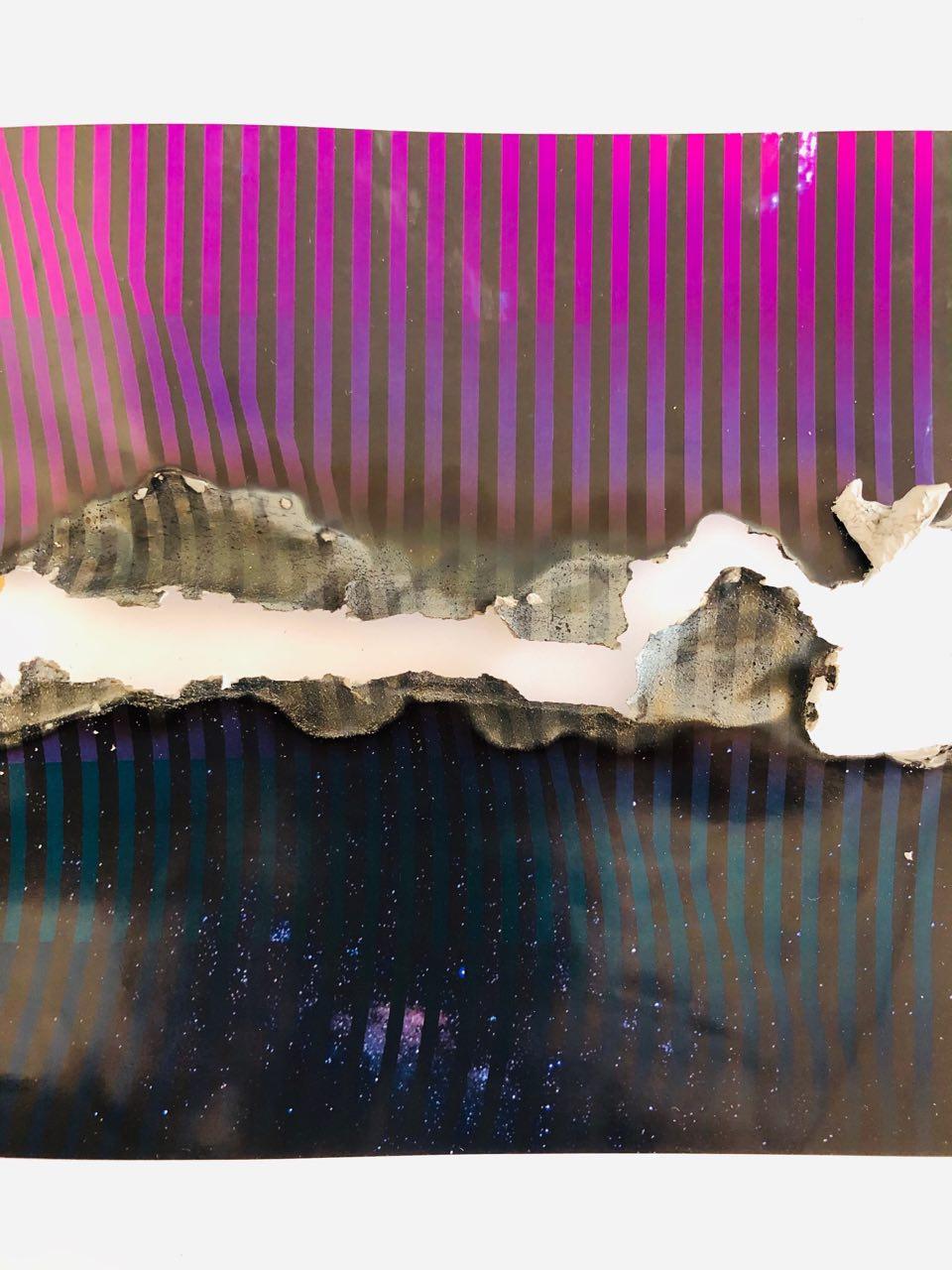

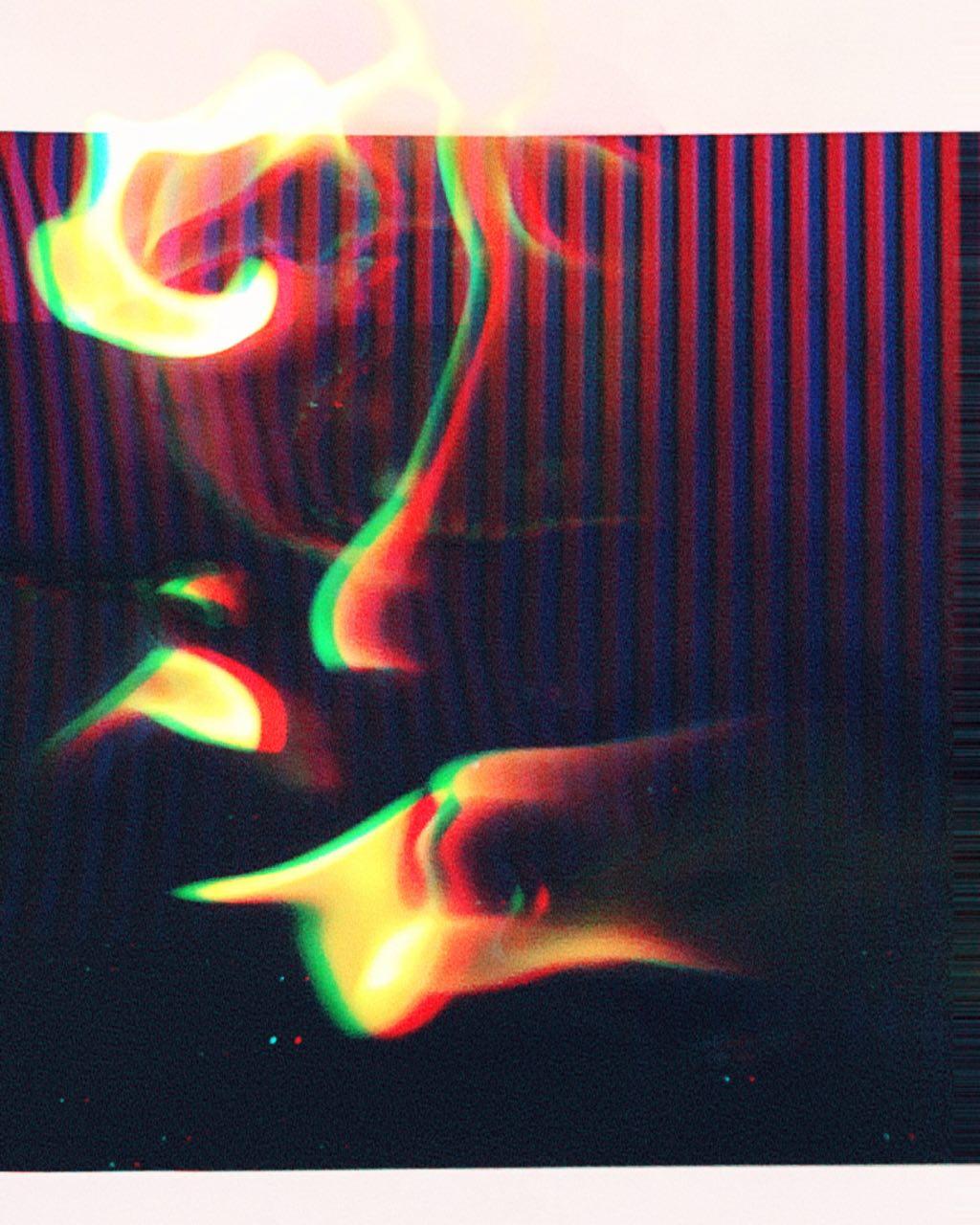

A produção da capa do disco envolveu um retorno em diversas imagens da banda, e em imagens do meu acervo que foram realizadas no mesmo período, porém em contextos diferentes. A partir do que vínhamos conversando, arquitetura, comportamento e experimentalismo foram se juntando à medida do amadurecimento do conceito.

Tenho que confessar que eu sempre sonhei em trabalhar na produção de uma capa de disco, ainda mais um lançamento em vinil. O que eu não imaginava é que eu acabaria trabalhando com uma imagem que não era minha. Isso mesmo. Após refletir muito sobre a experiência da banda e conversar com os integrantes sobre o conceito do disco, trabalhei em cima de uma imagem do espaço sideral com intervenções. Olivia Zismann, uma das guitarristas e cantoras da banda foi a responsável por algumas concepções da capa. Trabalhamos juntos em trocas e mais trocas de imagens.

Avançar para além da fotografia, mesmo que após quase três anos fotografando a banda, resultou em um crescimento inestimável. O desenvolvimento foi acontecendo com uma sinergia quase apocalíptica. Eu utilizei fogo, spray, estilete, arroz.. Busquei chegar na abstração da minha própria fotografia.

“A civilização é um sistema de crenças insustentável”

O encarte do disco também contou com uma série de fotografias minhas. A grande maioria relacionada ao contexto urbano de diversas cidades. Essa coisa da arquitetura em desconstrução violenta manteve diálogo direto com a ilustração da capa, criada pelo designer Rodrigo Grimmer.

No vídeo, a seguir, é possível ver um pouco da parte de dentro do disco. Confira:

Segue um registro que eu fiz da banda ao vivo:

Ficção visionária #1 – Japão

Japão, 2023. Aquele foi o ano em que pela primeira vez eu aceitei ser um sobrevivente. Eu nunca imaginei que precisaria fugir para tão longe para escapar e conseguir respirar com algum anonimato e segurança. Lembrei que os meus sonhos sobre o futuro eram muito parecidos com os sonhos de futuro dos meus pais: Eu sempre me imaginava com 40, 50 anos, finais de semana quentes e úmidos, nadando com pouca roupa em um rio junto com amigos e familiares.

Japão, 2015. Eu estava procurando por uma imagem para ilustrar uma ilusão. Resolvi embarcar no metrô que passava ao lado da casa da minha companheira para ir até o final da linha e descobrir se a paisagem seria muito diferente em outro bairro. Quando me dei conta, eu tinha ido longe demais. O final da linha era em outra cidade. Lá eu só encontrei velhos que passavam por mim sorrindo e cerrando os olhos.

Japão, 2010. O Seminário Internacional de Ficção Visionária seria na Universidade de 近畿大学 em Osaka, no Japão. Eu iria falar sobre como os brasileiros das classes populares imaginavam o futuro na década de 1980. Minhas principais fontes para aquela história do futuro das pessoas eram depoimentos de brasileiros sobre o que fariam caso ganhassem na loteria. Muitas pessoas tinham na ponta da língua que a primeira coisa que fariam, caso ganhassem, seria comprar um sitio ou um terreno em áreas distantes. A Loteria Federal em 1983 havia sorteado seu maior prêmio: 200.000,00 Cruzeiros para o número 49890.

BH em uma estação

Em 2019 fui convidado pelo Museu de Artes e Ofícios para realizar a pesquisa e curadoria da exposição “BH em uma estação” sobre a Praça da Estação, incluindo seu conjunto arquitetônico e a história da cidade. A Praça da Estação é um importante marco já que foi construída no final do século XIX e sua história coincide com a história da Capital.

Primeiros ajustes

Quando eu fui convidado como curador, a exposição estava com início atrasado. Ao avaliar o escopo do projeto, percebi imediatamente que ele havia perdido sentido: prevista como uma ação comemorativa dos 120 anos de Belo Horizonte, a exposição deveria ter sido realizada em 2017 com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O nome pensado no início era BH 120 estações e levaria ao MAO 120 itens do acervo do museu e de instituições parceiras.

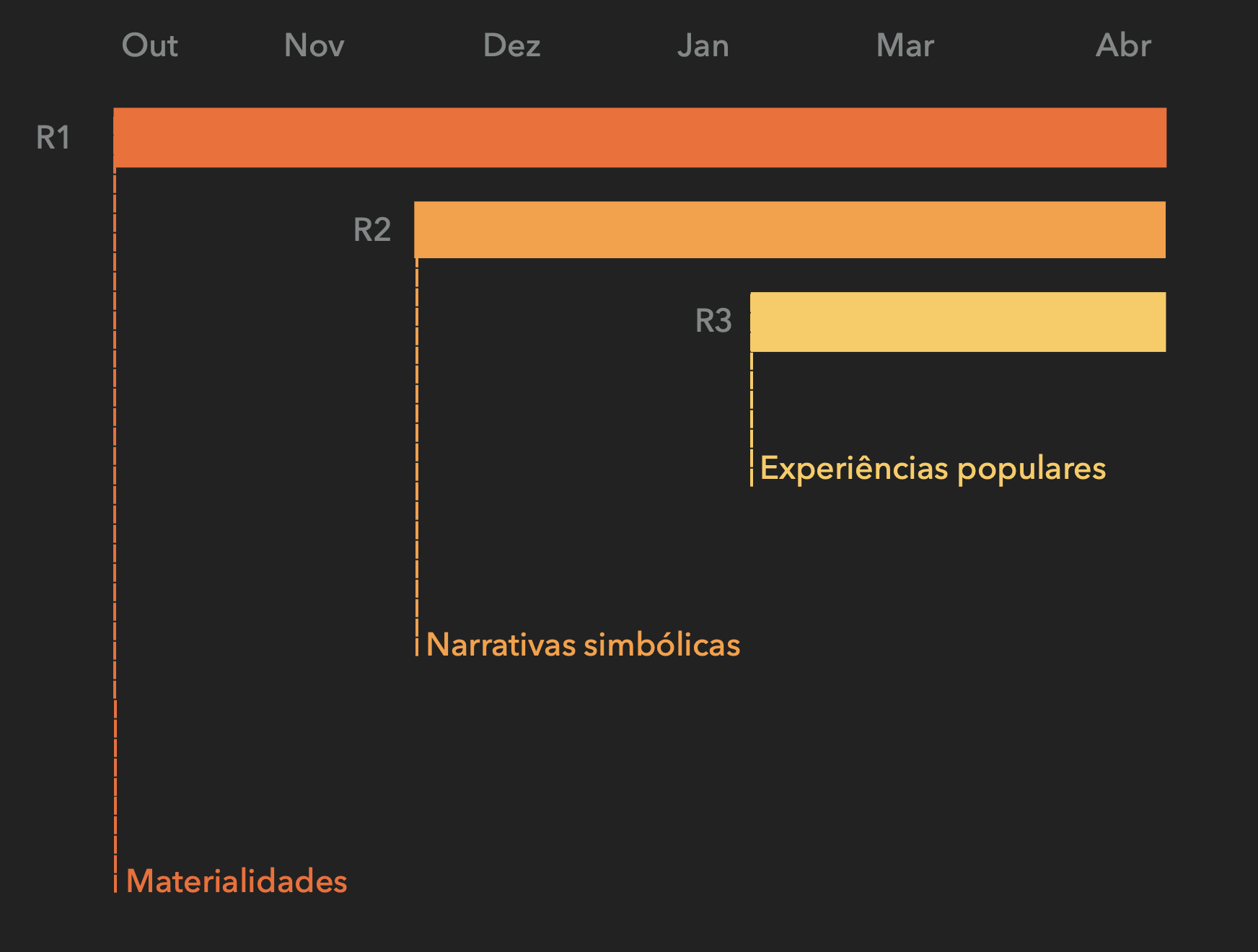

A exposição seria dimensionada para articular três recortes que previam montagens e desmontagens individuais. Ao analisar as condições possíveis para realização da exposição, percebi que eu deveria propor diversos ajustes conceituais e práticos para que a tudo desse certo.

Recortes e camadas

Os recortes iniciais eram “estação”, “praça” e “pessoas”. Considerando que a história na cidade é plural e entrecruzada, optei por abrir mão da ideia de “recorte” para trabalhar com a ideia de “eixos” organizados em “camadas”, considerando as materialidades, as narrativas e, claro, as experiências. Com esta proposta eu busquei ampliar ainda mais as possibilidades narrativas e viabilizar sua realização com os recursos disponíveis.

A exposição se resolveu com a instalação constante de camadas, aumentando a ocupação das galerias, prevendo apenas uma desmontagem.

O projeto expográfico realizado pelo Micrópolis e a identidade visual levaram em consideração todos esses aspectos, resultando em uma alternativa flexível.

Linha do tempo

Elaboramos uma linha do tempo baseada no desenho do Rio Arrudas, que hoje passa canalizado em frente ao Museu. Entre as várias linhas do tempo possíveis, busquei apresentar elementos de um conjunto urbano em mutação, que segue como o Ribeirão Arrudas e seu sinuoso percurso resistindo ao próprio apagamento.

Montagem

Optamos por trabalhar com reproduções e uma estética inspirada em lambes. Uma grande parte dos itens expostos e toda a sinalização foi impressa em papel colorplus colorido. Convidamos o artista Comum para aplicação de tudo.

Educativo

O processo de curadoria considerou a ampliação das possibilidades de ação do educativo do museu. Além disso, estavam previstas ações pontuais marcando a abertura de cada eixo como oficina de maquetes, pinhole e sessão de retratos pontuais.

Photographic Expedition: Aarão Reis, an archaeology

In February 2020, together with Coletivo Mofo, I organized an activity called “Photographic Expedition.” The activity involved a group of 20 people walking along Aarão Reis Street in downtown Belo Horizonte. Each participant used their cellphone in airplane mode to capture images, which were later used in the second phase of the activity to create a zine.

Visit BDMG Cultural to access photos and the full account of the activity.

Sobremesa – collective exhibition

Flores em minha camisa numa tarde do bairro E enquanto caminho pelas ruas da cidade lembro que uma sobremesa me espera em casa…

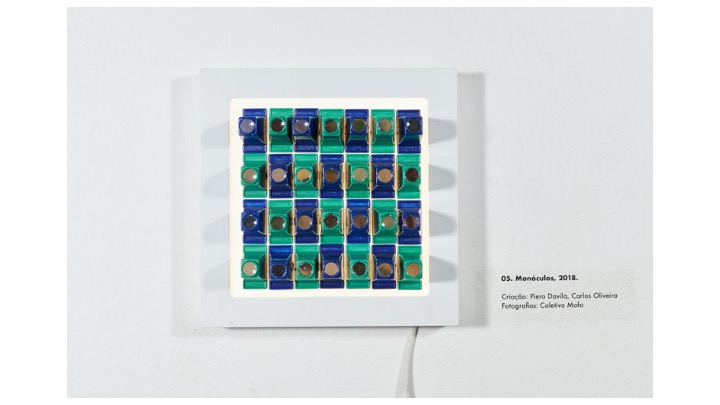

In August 2018, I participated in a collective exhibition at Galeria do Quarto Amado in Belo Horizonte, titled “Sobremesa” (Dessert). The exhibition featured photographs by selected members of the collective, which were arranged and assembled through cutouts and collages by Rafael Rasone. It also included installations produced by myself and other members of the collective. All the texts were written by me.

The exhibition originated from a series of meetings. We had the invitation and the space, but we didn’t have any investment or financial support. In addition to this challenge, we needed to find a way to bring the collective’s identity into the gallery space. At the time, we were nine members, each with a different language and/or creative process related to photographic practices. We wondered how we could relate the nine artists and diminish the individuality and authorship of each, while emphasizing the essential elements of our collective experience.

I had already noticed that Rafael was developing an interesting practice with photographic cutouts using landscapes from our city, and I realized it would be a challenge to work with the photographs taken by members of the collective. We also didn’t want the formality of works presented in frames, so we decided to occupy the gallery with collages in a lambe-lambe style, using cheaper prints and on a larger scale than Rafael had previously done. In the end, we had 9 panels, 2 installations, 1 video, and 4 interconnected texts that expressed the collective’s relationship with the city and the members’ relationships with each other. We were very pleased with the result and the power of the collective artistic work.

Technical Information Curatorship and assembly: Rafael Rasone Photographs: Athos Souza, Bernardo Silva, Carlos Oliveira, Erick Ricco, Nathália Santos, Rafael Rasone, Piero D’Ávila, Vitor Jabour Video: Carlos Oliveira, Athos Souza Installations: Carlos Oliveira, Piero D’Ávila, Bernardo Silva Texts: Carlos Oliveira Production: MOFO Collective, Quarto Amado

The Reconfiguration of Public Spaces in Belo Horizonte

My dissertation titled “A New Capital in Motion: The Reconfiguration of Public Spaces in Belo Horizonte (1897-1930),” defended in August 2012 at Unicamp, is available for download on the Unicamp Digital Library. This work focuses on the transformations that occurred in public spaces and the notion of the public in Belo Horizonte between 1897 and 1930.

Actions that involve decrees restricting and controlling the use of public spaces have accompanied the reduction of these spaces to open areas without comfort and leisure amenities, favoring non-permanence and the flow of automobiles. The widening of streets and revitalization of spaces with stricter limits on sociability in the city is not a new phenomenon, nor is the reduction of squares that, with luck, are not transformed into parking lots.

The configuration, reconfiguration, and control of public spaces such as squares, which may seem less important today, is not an exclusive phenomenon of the recent history of the city of Belo Horizonte. Looking back to the past, one can see that the notion of the public has complicated urban spaces – as well as the notions of people and citizens – and that while today’s problems related to open spaces are not exactly the same as those of the past, understanding the foundations of the city in the last decade would require exploring the history of how a long-lasting disciplinary discourse regarding the configuration of urban spaces took place.

Download link: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000881522&fd=y